このような課題を解決したい方へ

- チームビルディングにより、組織として成長し続けたい

- 職員満足度を高め、快適に働ける環境を提供したい

- 連鎖離職を未然に防ぎ、強固なチームを構築したい

揺るがないチームを生み出す組織開発 ーー組織育成・開発

マイナビ医療・介護経営の専門家 : 一般社団法人医療接遇ホスピタリティ協会 原田 大資 氏

「職員の数は充足しているのにうまく機能していない」「職員の人間関係がギスギスしていて改善をはかりたいが、どのように介入すればいいのかわからない」など、経営者は「人」をめぐるさまざまな壁に直面しています。個々の能力はもちろんチームワークが問われる医療介護現場において、チーム作りは重要なテーマです。安全な医療・介護を提供するためにも、職員の定着のためにも、組織育成に注力し揺るがないチーム作りが求められます。心理学に基づいたアプローチと、オリジナルのゲームを活用した研修で組織開発を促進させる原田大資氏にお話を伺いました。

強い組織をつくるチームビルディングとは

インターネットやSNSの普及により、医療機関・介護施設経営は口コミの影響を受けるようになり、利用者は「最寄りの皮膚科」ではなくより評判の良い「隣の駅の皮膚科」を選ぶ時代になりました。その口コミを作っているのは、医師や看護師、事務員の一つ一つの対応です。それにより近年、人の頭数ではなく信頼関係に基づいたチームビルディングによって、業績を2倍、3倍と増やす可能性があることが経営者に認識されつつあります。チームビルディングは、組織の目的・目標を達成することができる「よいチーム」を作り上げるプロセスです。新規の患者さんを増やしたい、医療機関という組織として成長し続けたいと考えるのであれば、職員同士が良好な関係性を築き、強いチームを形成することが欠かせません。

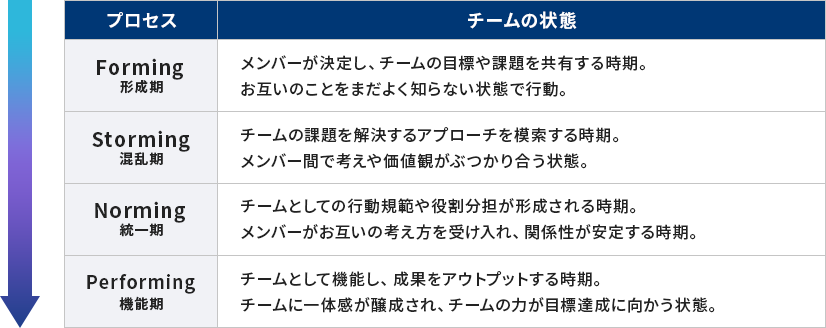

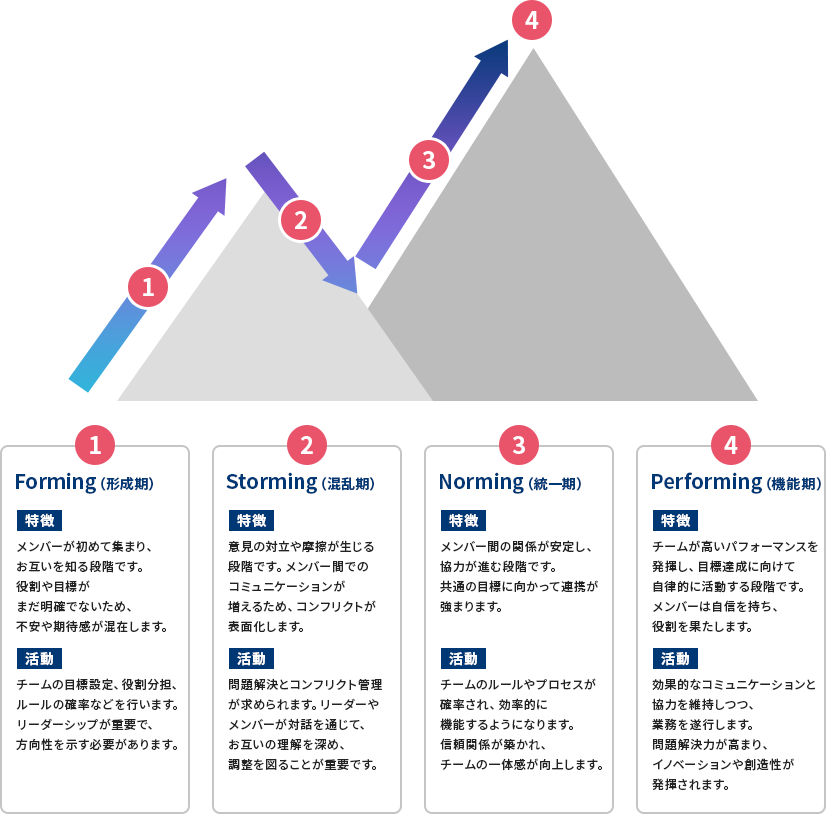

チームビルディングは、関係構築によってお互いの距離を縮める「形成期」を経た後、異なる意見の人たちが自分の意見をぶつけ合って議論する「混乱期」を迎えます。ここをうまく乗り越えられるとパフォーマンスが高い状態に向かいます。しかし、今までの良好な関係性から一転し、本音が出てきたタイミングで生じる対立にどのように対応していけばよいのか、経営者として解決策を求められることがあります。

【下記参照】チームビルディングのプロセス「タックマンモデル」

昨今の採用市場は“定着”がより強いニーズになっており、特に中途採用における定着の市場が活性化しています。チームビルディングによって強い組織を形成できれば、職員満足度が高まり、より快適に働ける環境を提供することができます。そのことは今後の採用の可能性や定着率の上昇にもつながることから、力を入れて取り組むべき重要なポイントです。

リーダーを目指したくなる組織作りのビフォーアフター

チームビルディングのテーマの1つに「誰がリーダーでも成功するメンバー作り」があります。あるクリニックで「リーダーを目指す職員が少なくて困っている」という相談を受けました。背景には、新入社員や若手が今のリーダーが優秀で自分とかけ離れていると感じ、「あの人にしかできない」と思っている現状がありました。それによって、リーダーを目指す気持ちが起こりにくくなっていたのです。

このままでは次のリーダーは生まれないことから、「リーダーシップ人狼」というオリジナルのゲームを通して研修を行い、それぞれが持つリーダーシップを引き出していきました。

人狼は、村人チームと人狼チームに分かれて戦う心理戦が魅力のゲームです。村人は議論や推理で人狼を見つけ追放を目指し、人狼は正体を隠しつつ村人を減らします。昼と夜のターンに分かれて進行し、プレイヤーに割り当てられた特定の役職(占い師、ボディガードなど)がゲームの鍵を握り、誰が人狼かを推理します。シンプルなルールでありながら、他プレイヤーとの駆け引きや戦略性が求められるゲームです。

リーダーシップ人狼では、7人のチームに赤が2枚・黒が5枚入った7枚のトランプを配ります。赤陣営対黒陣営で戦い、誰が赤か分からない状態の議論をして、最もリーダーシップを発揮した人に投票します。2対5なので黒が勝つと予想しますが、一つのルールを設定しています。夜がやってきてトランプが配られたら、全員目をつぶって赤の2人だけ目を開けてもらいます。そうすると誰がチームメンバーなのかが分かるので、協力し合いゲームを進行することができます。赤の人は一人しかサポートの人がいませんが、8割方赤チームが勝ちます。その理由は、普段発揮していないリーダーシップを当たり前のように発揮するからなのです。

その結果、「誰がやってもうまくいくチーム」が完成し、みんなでフォローし合い、チームを成功に導くための行動を取れるようになったことで、「私もリーダーをやってみたい」という環境が生まれました。

このような環境下で職員を育成すると、将来リーダーになることを視野に入れて、日々の業務に携わるようになります。いつもの業務をリーダーの視点で考えたり、リーダーが困っている時に積極的にサポートしたりという日々の行動が、リーダーになるための準備に繋がるのです。

このクリニックの事例では、チームビルディングのプロセスの初期からの介入が必要でした。この時期、メンバーはお互いをよく知らない状態で仕事をしています。そこから信頼関係を構築するために必要な「仲良くなる」「お互いの距離を縮める」という変化は、3時間ほどの研修で実現しました。そこから「本音が言える」「リーダーシップを発揮する」というプロセスを目指すと2回の研修を、さらに「問題解決の力を高める」「経営的視点を持つ」というプロセスを目指した場合は3~4回の研修を実施しました。学んだことを実践する期間として、研修後は1ヵ月間のインターバルを設けていることも特徴です。

チーム作りはある程度の段階までは当事者で可能ですが、対立するような状況から信頼関係や人間関係を構築する場合、理事長や院長がファシリテーターになってしまうと効果を得られないことから、第三者の介入が必要です。

カギは「発揮割合」の強化

組織は個人が持つ能力の向上によってパフォーマンスが向上します。しかし、実際の場面では保有能力をどのくらい発揮できるかという「発揮割合」が重要で、例えば1時間に折り鶴を10羽折れる保有能力を持ちながら、周りが5羽しか折っていないから自身も5羽しか折らない、という発揮割合になってしまうことがしばしば起こります。この発揮割合を高めることがチームビルディングです。自分のためなら5羽しか折らないけれど、みんなのためだったら10羽折れる、と頑張るようになるわけです。そのような、自身が持つ力を最大限発揮したくなるような関係性、組織に対する理解や共感を獲得していくことがチームビルディングにつながっていきます。

アメリカのギャラップ社が実施した「あなたはどれくらい熱意を持って働いているか」という調査で、「熱意を持って働いている従業員の割合」の世界平均は23%でしたが、日本は5%という結果でした。20人中19人は余力を残した状態で働いている、この19人の熱意を引き出すことができれば、業績の向上を目指せます。経営者の世界では「今いるメンバーで業績3倍」とよく言いますが、実は組織は余力を持っていることが明らかになっているので、チームビルディングに成功すれば実現可能ですし、少なくとも本気で目指すことができます。

【参照】ギャラップ『2023年版 ギャラップ職場の従業員 意識調査:日本の職場の現状』|ギャラップ

レジリエンスの高さが強いチームにつながる

日本は新しい産業の勃興により、労働力が奪われ、既存の産業で働く人たちがミニマムのチーム構成で働くことで、何とか経営を維持している組織が多くあります。そのような中で、メンタル不調や介護を理由に退職者が発生すると、待っているのは連鎖離職です。

ある医療機関では、人事3人・総務3人で人事総務の業務をしていましたが、人事所属の一人がメンタル不調で退職しました。仕事の負荷が増えたと感じた残り2人も退職を希望し、人事を担う職員がゼロになるという危機に直面しました。次の採用も見通しが立たないことから、退職する3人分の人事の仕事を総務の3人に再分配した時、このチームに待ち受ける未来は容易に想像できます。このように、ミニマムな職場で1人の離職が与える影響力は非常に大きく、現代の人手不足が招く危機への導火線が短くなっている印象を持っています。誰かが退職を考える事態になって初めて慌てるのではなく、さまざまな事情を抱えていても働き続けられる、レジリエンス(困難をしなやかに回復し、乗り越える力)の高いチームを作っておくことが離職予防策になると考えています。

ピンチに強い組織作りと働き続けられる人事設計

例えば、介護と仕事を両立している人がいる場合、リモートワークや時差出勤を認め、相談に乗れる仕組みを構築することがまず必要です。さらに、制度の構築だけでなく、介護を理由に週5日から週3日の勤務になる人がいれば「お互い様だから気兼ねなく休んで」「大切な仲間の大切な人生だからサポートしよう」と言えるような職員同士の関係性を築いておくことも重要です。ピンチに強い組織作りをしていくことが、介護離職を考える人にとっても、組織にとってもwin-winであることから、この取り組みに関心を持つ医療機関・介護施設が増えることを目指しています。

2025年4月から育児介護休業法が改正され、介護離職を防ぐための研修実施や、相談窓口を設置するなどの措置を講じることが全法人に義務付けられるという社会の流れもあり、準備が急がれます。

マイナビの医療・介護経営と協働することで、地域の医療機関・介護施設の組織改善に関わっています。幸せにできる地域が広がりやりがいを感じます。経営者に寄り添う一方で、従業員一人一人の幸せを考え続けていきたい気持ちはブレることがありません。地域の有名な病院が素晴らしいチームワークを育み運営していくことで、社会にもたらす価値も高まるのだろうと考えています。

【参照】厚生労働省『育児・介護休業法 改正ポイントのご案内』|厚生労働省

日本にリーダーを増やし社会を変える

今後は、上述したピンチに強い組織作りをする企業を増やすための活動に注力し、リーダーを目指す人や独立する人、自己実現する人が少ない現状を変えたいと思っています。チーム作りは仲間作り・自己実現・社会貢献・自分の市場価値を上げる行動なので、さまざまな角度から実践したいと思います。

また、心理学を学んだ経験から、絵本を通して子どもたちの自信を育む活動もしたいと考えています。夢を持った子どもが不安になった時、親が「不安だったらやめたら」と言うか、「不安になれるレベルまで成長したね」と言うかでその子どもの人生は大きく変わります。絵本は親が読み聞かせすることから、子どもだけでなく親の教訓にもなると期待しています。自信が育つ→挑戦したいものが増える→努力する→成長する→不安になる→勇気をもって前進する→成功・成長→自信になる、のサイクルを作りたい。「不安をブレーキではなく、推進力にする」を当たり前にしたい。子供時代から自信を育むことにより将来の「リーダーを目指す人や独立する人、自己実現する人」が増える基盤等になります。

図書館だけでなく、歯科医院や小児科のキッズルームにも絵本を並べることを目標に、取り組みを進めていきたいです。

組織育成・開発 専門家

一般社団法人医療接遇ホスピタリティ協会

原田 大資専門家

「組織育成・開発」を得意とする専門家は複数名登録中。お気軽にご相談ください。

関連する資料・ホワイトペーパー

White Paper